Quelques instruments d’exploration

Les sondes spatiales

Les sondes spatiales constituent des outils d’exploration incontournables pour les astrophysiciens. Complémentaires aux télescopes spatiaux qui observent les objets célestes à distance, les sondes se distinguent par leur capacité à effectuer des mesures in situ, c’est-à-dire en se rapprochant au plus près des corps célestes.

Les pionnières ont ouvert la voie à l’exploration du Système solaire. Parmi celles-ci nous pouvons citer :

- Pioneer 10 et Pioneer 11 : Ces sondes américaines ont été les premières à explorer les planètes géantes, Jupiter et Saturne, fournissant des données précieuses sur ces mondes gazeux.

- Luna 9, Luna 16, Luna 17 : Ces sondes soviétiques ont été les premières à se poser en douceur sur la Lune, à envoyer des images de sa surface et, pour Luna 16, à ramener des échantillons lunaires.

- Mariner 2 et Mariner 4 : Ces sondes ont effectué les premiers survols respectivement de Vénus et de Mars, révélant des informations cruciales sur ces planètes.

- Mars 3 : Première sonde à se poser sur Mars, elle a transmis des données pendant quelques secondes avant de cesser de fonctionner.

- Chandrayaan 1 : La première mission lunaire indienne a cartographié la surface lunaire et détecté la présence de glace d’eau aux pôles.

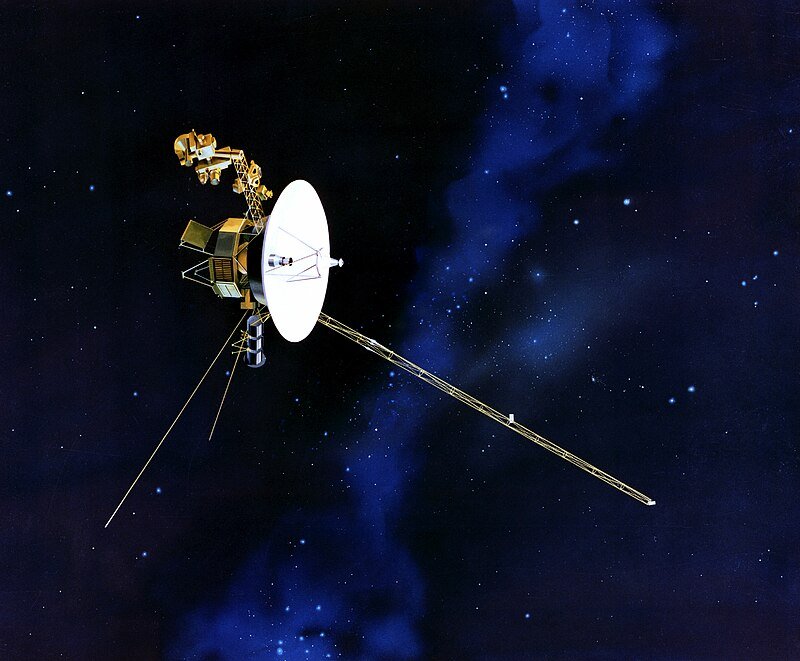

- Voyager 1 et Voyager 2 : Ces sondes jumelles ont exploré les quatre planètes géantes, leurs lunes et leurs anneaux. Voyager 1, ayant franchi l’héliopause, est désormais l’objet humain le plus éloigné de la Terre.

- Messenger : Cette sonde a orbité autour de Mercure pendant plusieurs années, offrant une vue sans précédent de la planète la plus proche du Soleil.

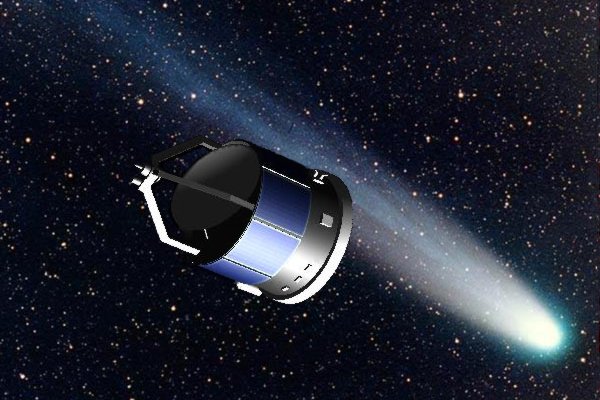

- Giotto : Cette sonde européenne a réalisé un survol rapproché de la comète de Halley, offrant les premières images détaillées d’un noyau cométaire.

Les sondes d’études approfondies, basées sur des connaissances acquises par ces pionnières, se sont focalisées sur l’étude détaillée de corps célestes spécifiques. Elles ont utilisé des technologies plus avancées pour mener des investigations approfondies. Parmi ces missions, on peut citer :

- Mars Express : Cette sonde européenne a révolutionné notre compréhension de Mars en cartographiant sa surface, en étudiant son atmosphère et en recherchant des traces d’eau.

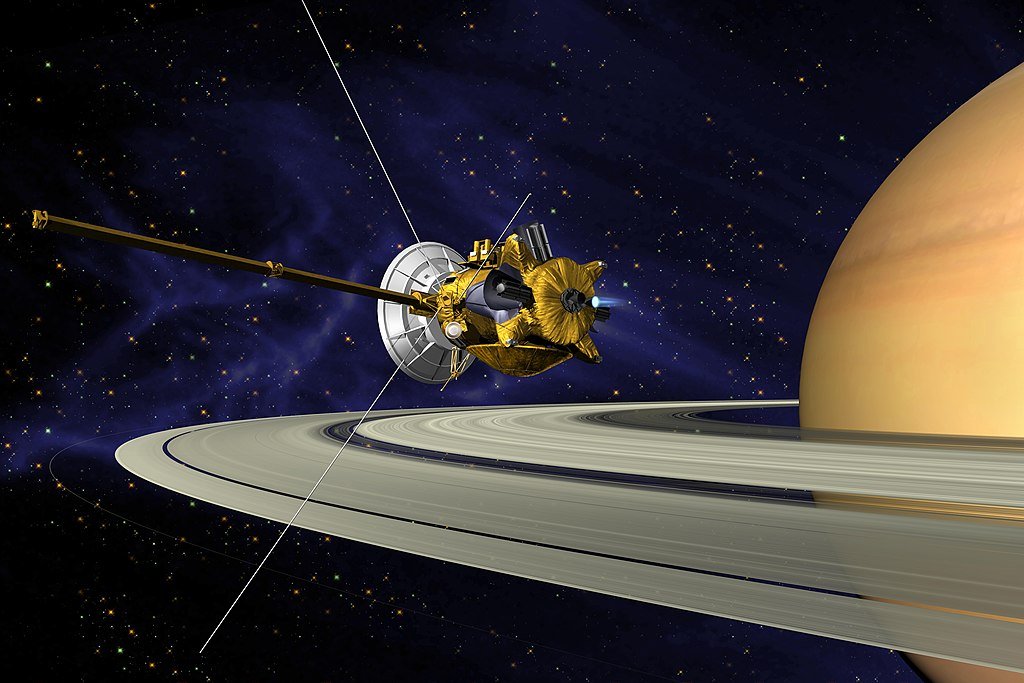

- Cassini-Huygens : Cette mission conjointe NASA-ESA a étudié Saturne, ses anneaux et ses lunes, notamment Titan.

- Spirit et Opportunity : Ces rovers martiens ont exploré la surface de Mars pendant plusieurs années, apportant des informations précieuses sur la géologie et l’histoire de la planète.

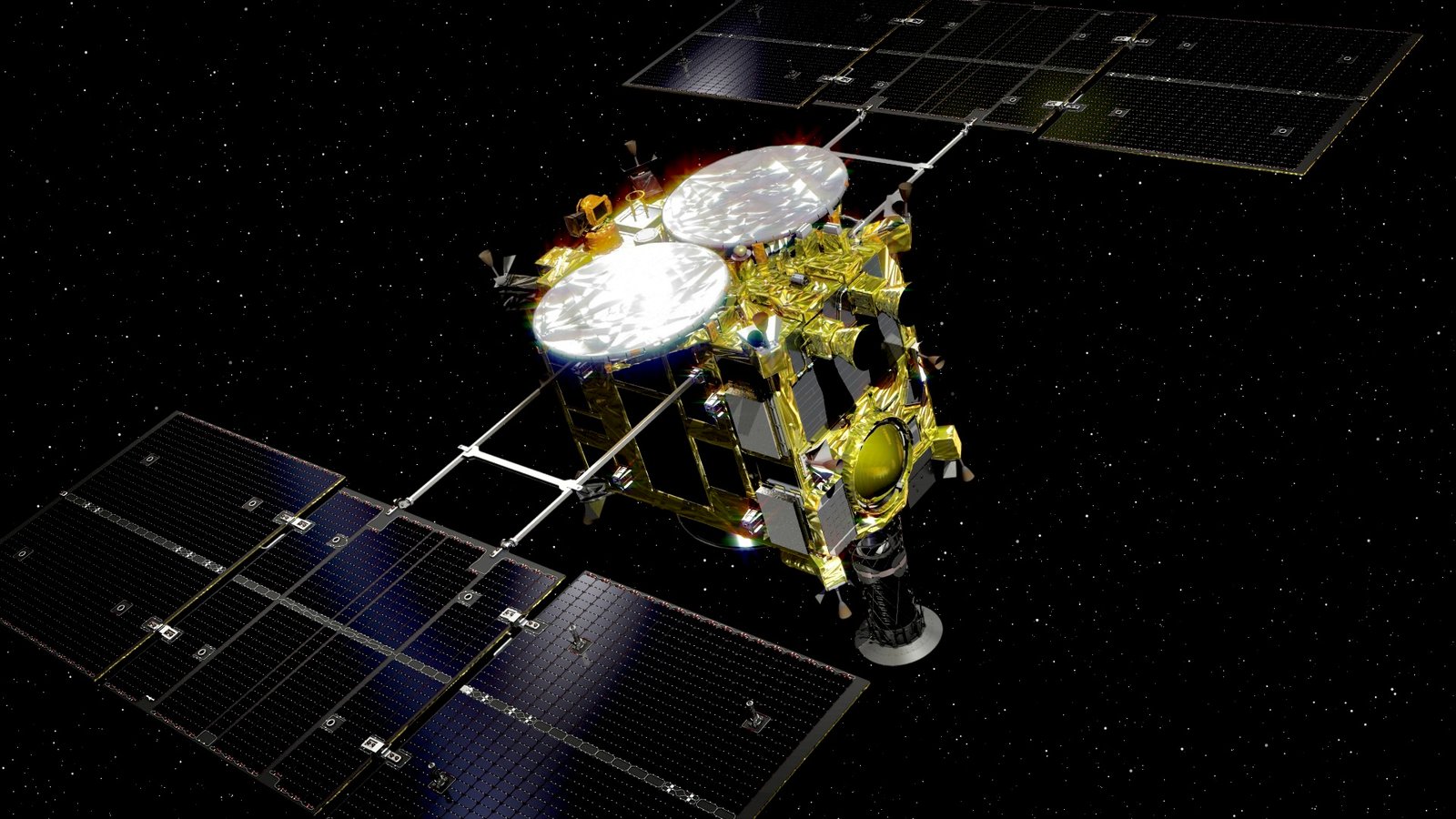

- Hayabusa 1 et 2 : Ces sondes japonaises ont ramené des échantillons des astéroïdes Itokawa et Ryugu, offrant un aperçu unique de la composition de ces corps célestes.

- New Horizons : Après son survol historique de Pluton, cette sonde a continué son exploration de la ceinture de Kuiper, révélant de nouveaux mondes aux confins du Système solaire.

- Rosetta : Cette mission européenne a permis d’observer et de se poser sur la comète Churyumov-Gerasimenko.

- Chang’e 4 : En se posant sur la face cachée de la Lune, cette sonde chinoise a ouvert de nouvelles perspectives pour l’exploration lunaire.

Les sondes d’aujourd’hui poursuivent cet héritage. Parmi les missions actives, on retrouve :

- BepiColombo : En route vers Mercure, cette mission conjointe ESA-JAXA étudiera la planète la plus proche du Soleil.

- Juice : Cette mission, lancée très récemment, explorera les lunes de Jupiter, notamment Ganymède, Europe et Callisto.

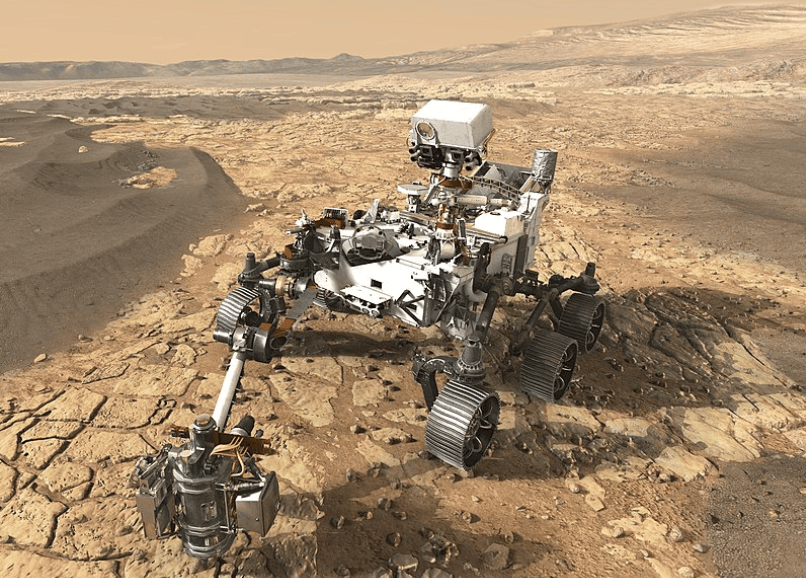

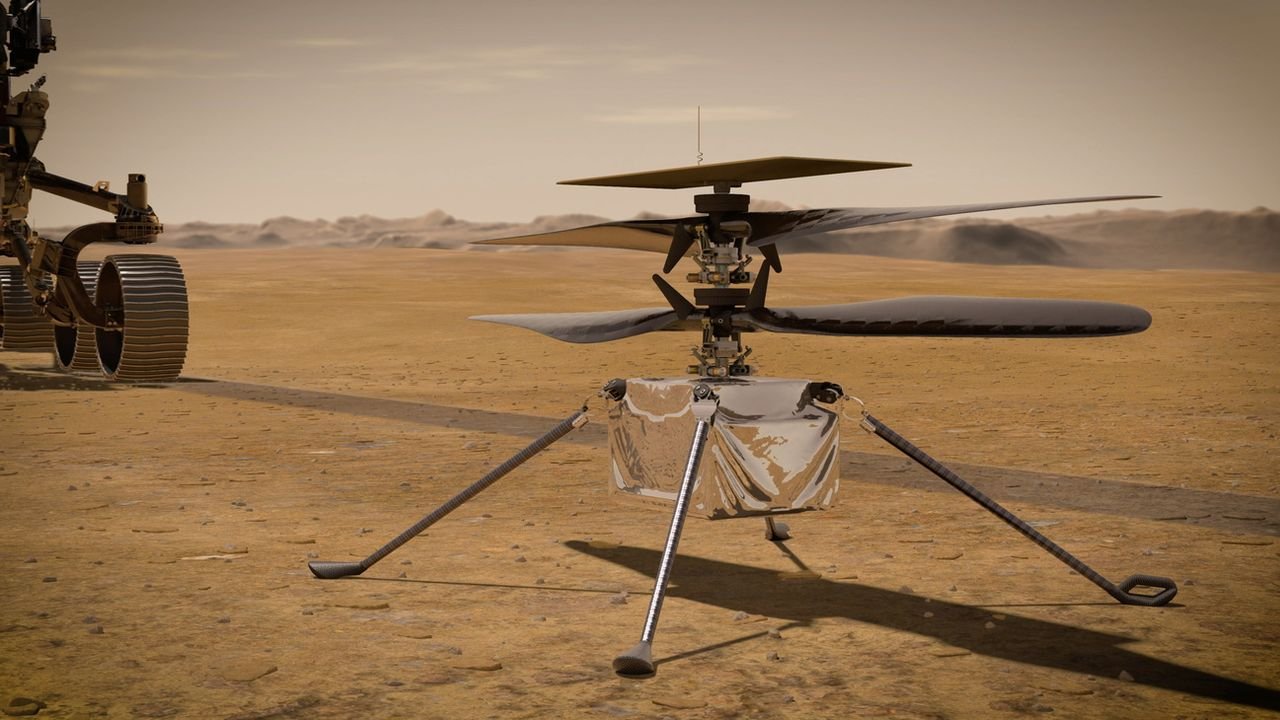

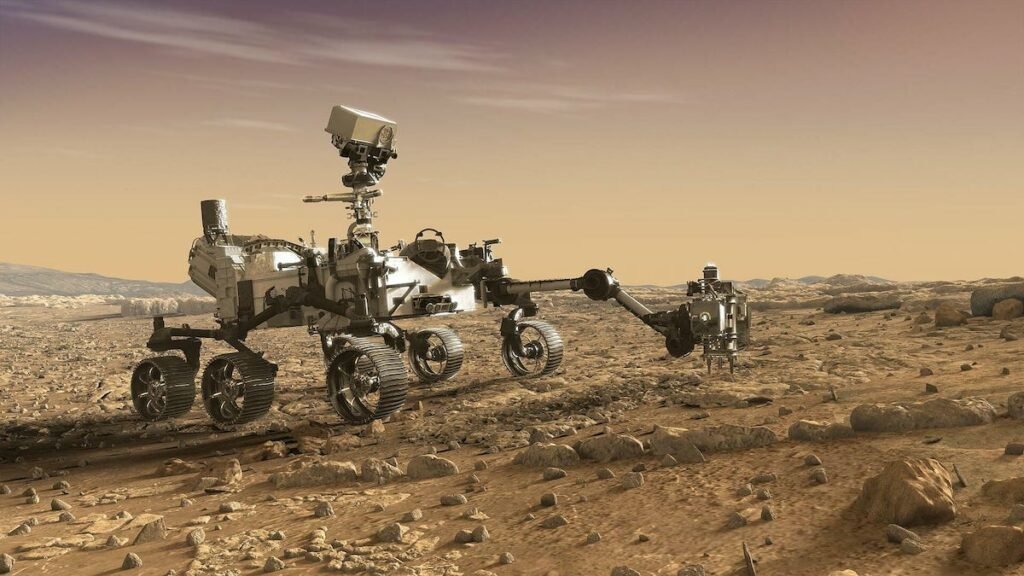

- Perseverance et Ingenuity: Dans le cadre de la mission Mars 2020, première étape de la mission Mars Sample Return, ce rover martien, associé à son petit hélicoptère Ingenuity, cherche des traces de vie ancienne et collecte des échantillons pour un futur retour sur Terre.

Une mission en développement prometteuse.

- Mars Sample Return : Cette ambitieuse mission prévoit de ramener des échantillons martiens sur Terre pour une analyse détaillée en laboratoire.

Quelques’unes de ces sondes emblématiques sont décrites plus précisément ci-dessous.

Mission :

Lancées en 1977, les sondes Voyager 1 et 2 constituent l’une des missions d’exploration spatiale les plus ambitieuses et les plus fructueuses jamais entreprises. Leur objectif principal était d’étudier les planètes géantes du système solaire externe : Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Fort de leur succès initial, leur mission a été prolongée pour étudier l’héliosphère (bulle crée par les vents solaires) et, finalement, pour explorer l’espace interstellaire.

Organisation et construction :

Les sondes Voyager sont un projet de la NASA, l’agence spatiale américaine. Elles ont été conçues et construites par le Jet Propulsion Laboratory (JPL).

Dates clés et statut actuel :

Les sondes Voyager ont été lancées à quelques semaines d’intervalle en 1977. Bien que leur mission primaire se soit achevée dans les années 1980, elles continuent de fonctionner et d’envoyer des données, mais avec des ressources énergétiques limitées. La NASA a dû prendre des mesures pour économiser l’énergie, notamment en désactivant certains instruments non essentiels. Par exemple, Voyager 1 ne dispose plus que de trois instruments scientifiques en fonctionnement sur les dix initiaux. Voyager 2 a vu également l’un de ses instruments mis hors service en mars 2025. Il est difficile de prédire une date de fin de mission précise, car leur longévité dépend de la disponibilité de l’énergie électrique fournie par leurs générateurs thermoélectriques à radioisotope (RTG).

Les deux sondes Voyager ont toutes deux franchi l’héliopause, la limite des vents solaires marquant la frontière de l’héliosphère. Cette frontière entre le Système solaire et l’espace interstellaire se situe à environ 130 ua, soit bien au-delà de la ceinture de Kuiper. Voyager 1 a été la première à franchir ce seuil en 2012, suivie par Voyager 2 en 2018.

Caractéristiques techniques :

Ces deux sondes sont identiques.

- Masse: environ 825 kg au lancement, dont une centaine de kilogrammes d’instrumentation scientifique.

- Taille: Chaque sonde contient dans un cube de 4 mètres de côté, incluant une grande antenne parabolique de 3,7 m de diamètre. Au-delà de ce corps central, elles disposent également d’un magnétomètre de 13 m de long, de deux antennes radio de 10 m, de générateurs installés sur un mat de 3,7 m, et d’une plate-forme scientifique installée au bout d’un mat de 3 m.

- Orbite: Les sondes Voyager n’ont pas d’orbite planétaire classique. Elles suivent des trajectoires complexes, déterminées par l’assistance gravitationnelle des planètes qu’elles survolent. Bien que jumelles, les sondes Voyager présentent quelques différences notables dans leurs orbites. Voyager 1 a suivi une trajectoire plus directe, la propulsant hors du plan de l’écliptique. Elle a été la première à quitter le Système solaire. Voyager 2, quant à elle, a bénéficié d’une assistance gravitationnelle supplémentaire de plusieurs planètes, lui permettant d’étudier les quatre géantes gazeuses. Elle a été la première sonde à survoler Uranus et Neptune.

Instruments scientifiques :

Les sondes Voyager sont équipées d’un ensemble d’instruments scientifiques conçus pour étudier :

- Les champs et particules: Les magnétomètres, les détecteurs de particules chargées et les analyseurs de plasma permettent d’étudier les champs magnétiques et les particules du milieu interplanétaire et interstellaire.

- Les plasmas: Les instruments dédiés à l’étude des plasmas mesurent la densité, la température et la vitesse des particules chargées.

- Les rayons cosmiques: Des détecteurs mesurent le flux et la composition des rayons cosmiques.

- Les ondes radio: Des récepteurs radio permettent d’étudier les émissions radio des planètes qu’elles ont survolées, et d’analyser les atmosphères et les ionosphères de celles-ci.

- Les images: Des caméras ont permis de prendre des images haute résolution des planètes, de leurs lunes et de leurs anneaux.

Découvertes majeures :

Les sondes Voyager ont fourni une quantité considérable de données scientifiques. Parmi les résultats les plus importants, on peut citer :

- La découverte de nouveaux satellites naturels et d’anneaux: Les sondes Voyager ont découvert de nombreux satellites naturels autour de Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, ainsi que de nouveaux anneaux autour de ces planètes.

- L’étude des atmosphères planétaires: Les sondes ont permis d’étudier en détail la composition et la dynamique des atmosphères des planètes géantes.

- La détection de volcans actifs sur Io: Les images de Voyager ont révélé la présence de volcans actifs sur Io, une lune de Jupiter.

- La découverte de geysers sur Triton: Voyager 2 a observé des geysers d’azote liquide sur Triton, une lune de Neptune.

- L’étude de l’héliosphère et de l’espace interstellaire: Les sondes Voyager ont fourni les premières mesures directes des propriétés de l’héliosphère et de l’espace interstellaire.

Perspectives :

Les sondes Voyager continuent de transmettre des données précieuses sur l’environnement interstellaire. Les scientifiques espèrent notamment :

- Mieux comprendre la structure et la dynamique de l’héliosphère.

- Étudier la composition et les propriétés du milieu interstellaire.

- Détecter de nouvelles particules et de nouveaux phénomènes physiques.

- Servir de balises pour de futures missions interstellaires.

Mission :

Lancée par l’Agence Spatiale Européenne (ESA) en 1985, la sonde Giotto avait pour objectif principal d’étudier de près la comète de Halley. Cette mission historique visait à collecter des données sur la composition, la structure et l’activité du noyau cométaire, ainsi qu’à mieux comprendre les processus physiques à l’œuvre dans ces corps célestes.

Organisation et construction :

La mission Giotto était un projet de l’ESA. La sonde elle-même a été construite par British Aerospace.

Dates clés :

- Lancement : 2 juillet 1985

- Survol de la comète de Halley : 13 mars 1986

- Survol de la comète de Grigg-Skjellerup : 10 juillet 1992

- Fin de mission primaire : 1992

Bien que la mission primaire de Giotto se soit achevée, la sonde est restée en hibernation et pourrait potentiellement être réactivée à l’avenir pour d’autres missions.

Caractéristiques techniques :

- Masse : 985 kg au lancement, dont 374 kg pour le propergol solide (injection sur sa trajectoire) et 69 kg d’hydrazine (corrections d’orbite et contrôle d’attitude)

- Taille : La sonde spatiale a la forme d’un cylindre de 1,86 mètre de diamètre et de 1 mètre de haut (2,96 mètres avec l’antenne grand gain)

- Orbite : Giotto n’était pas en orbite autour d’un corps céleste. Sa trajectoire était calculée pour effectuer un survol rapproché de la comète de Halley, puis de la comète de Grigg-Skjellerup.

Instruments scientifiques :

Les principaux instruments scientifiques de Giotto étaient :

- Des caméras : Pour obtenir des images haute résolution du noyau cométaire.

- Des spectromètres : Pour analyser la composition chimique de la comète.

- Un détecteur de poussière : Pour étudier les particules de poussière éjectées par le noyau.

- Des analyseurs de plasma et de particules énergétiques : Pour mesurer les flux de particules émises par la comète.

- Un magnétomètre : Pour mesurer le champ magnétique dans l’environnement de la comète.

Découvertes majeures :

La mission Giotto a été un immense succès. Elle a permis d’obtenir les premières images détaillées d’un noyau cométaire et a révolutionné notre compréhension de ces objets célestes. Parmi les résultats les plus importants, on peut citer :

- La forme irrégulière et la faible densité du noyau de la comète de Halley.

- La présence de jets de gaz et de poussière s’échappant du noyau.

- La composition chimique complexe de la comète, riche en éléments volatils.

- L’interaction entre le vent solaire et le coma de la comète.

Perspectives :

Bien que la mission primaire de Giotto soit terminée, les données collectées continuent d’être analysées et permettent de mieux comprendre les processus à l’œuvre dans les comètes. Les connaissances acquises grâce à Giotto ont été essentielles pour la conception de missions ultérieures, telles que Rosetta.

Mission :

Lancée en 1997, la mission Cassini-Huygens représentait une collaboration ambitieuse entre la NASA, l’Agence Spatiale Européenne (ESA) et l’Agence Spatiale Italienne (ASI). Son objectif principal était d’étudier en profondeur la planète Saturne, ses anneaux et ses nombreux satellites, avec un intérêt particulier pour Titan, le plus grand satellite naturel de Saturne. La mission se composait de deux éléments distincts : l’orbiteur Cassini, chargé d’étudier Saturne et ses environs, et la sonde Huygens, conçue pour atterrir sur Titan.

Organisation et construction :

La NASA a pris la tête de ce projet ambitieux, fournissant l’orbiteur Cassini et une grande partie de l’instrumentation scientifique. L’ESA a quant à elle conçu et construit la sonde Huygens, tandis que l’ASI a apporté une contribution significative en fournissant des composants clés pour l’orbiteur et en participant aux opérations de la mission. Les principaux constructeurs industriels impliqués dans ce projet ont été Lockheed Martin et Alcatel Space.

Dates clés :

- 1997 : Lancement de la sonde Cassini-Huygens depuis Cap Canaveral.

- 2004 : Arrivée de Cassini en orbite autour de Saturne et largage de la sonde Huygens.

- 2005 : Atterrissage historique de Huygens sur Titan.

- 2017 : Fin de mission programmée. Cassini est plongée dans l’atmosphère de Saturne pour éviter toute contamination future de ses lunes.

Caractéristiques techniques :

Cassini était un vaisseau spatial complexe pesant 5 712 kg, dont 3267 kg de cardurant. Huygens était une sonde plus petite de 320 kg, conçue pour résister aux conditions extrêmes de l’atmosphère de Titan.

La sonde mesurait 6,7m de haut pour 4m de large.

L’orbite de Cassini autour de Saturne était hautement elliptique, permettant à la sonde de s’approcher de près des anneaux et des satellites.

Instruments scientifiques :

- Cassini : L’orbiteur était équipé d’une douzaine d’instruments, notamment des caméras haute résolution, des spectromètres pour analyser la composition chimique de l’atmosphère et des surfaces, des magnétomètres pour étudier le champ magnétique de Saturne, et des radars pour sonder les nuages et les surfaces.

- Huygens : La sonde Huygens était équipée d’instruments pour mesurer la température, la pression, la composition de l’atmosphère, et pour prendre des images de la surface de Titan.

Découvertes majeures :

Cassini-Huygens a été l’une des missions d’exploration planétaire les plus fructueuses de tous les temps. Ses découvertes ont ouvert de nouvelles perspectives sur l’origine et l’évolution des systèmes planétaires.

Cette sonde a bouleversé notre compréhension du système saturnien. Les données recueillies ont permis de découvrir des océans souterrains sur Encelade, des lacs de méthane sur Titan, et de révéler une complexité inattendue des anneaux de Saturne. La mission a également permis d’étudier en détail les atmosphères de Saturne et de Titan, ainsi que les interactions entre Saturne et son environnement magnétosphérique.

Perspectives :

Bien que la mission Cassini-Huygens soit terminée, les données recueillies continuent d’être analysées et interprétées par les scientifiques. De nouvelles découvertes sont encore attendues, notamment concernant la possibilité d’existence de vie dans le système saturnien.

Mission :

Hayabusa2 est une mission spatiale ambitieuse de l’Agence d’Exploration Aérospatiale Japonaise (JAXA). Elle a été conçue pour étudier en détail l’astéroïde Ryugu et rapporter des échantillons sur Terre. Elle succède à la première mission Hayabusa 1 qui avait ramené des échantillons de l’astéroïde Itokawa en 2010.

Cet engin spatial, du nom du faucon pèlerin en japonais, a pour objectif de mieux comprendre la formation et l’évolution du Système solaire en analysant la composition d’un corps céleste primitif.

Organisation et construction :

La mission Hayabusa2 est pilotée par la JAXA, avec la participation de nombreuses institutions scientifiques internationales. La sonde a été construite par le constructeur aérospatial japonais Mitsubishi Electric Corporation.

Dates clés :

- Lancement : 3 décembre 2014

- Arrivée à proximité de l’astéroïde Ryugu : juin 2018

- Départ de Ryugu : novembre 2019

- Retour de la capsule contenant les échantillons sur Terre : décembre 2020

- Mise en orbite autour de l’astéroïde Apollon 1998 KY : prévue en juillet 2031

Statut opérationnel :

La mission principale de Hayabusa 2 s’est achevée avec succès en décembre 2020, mais la sonde poursuit une mission étendue, visant à étudier d’autres astéroïdes, notamment l’astéroïde Apollon qu’elle devrait atteindre en 2031.

Caractéristiques techniques :

- Poids : 609 kg, dont 108 kg de carburants

- Dimensions : 1,6m x 1,25m x 1m

- Orbite/trajectoire : Hayabusa 2 a suivi une trajectoire complexe pour rejoindre et quitter l’astéroïde Ryugu. Elle utilise des moteurs ioniques pour des manœuvres de précision.

Instruments scientifiques :

Hayabusa 2 est équipée d’une suite d’instruments scientifiques variés :

- Caméras optiques : Pour l’imagerie de l’astéroïde à différentes résolutions.

- Spectromètres : Pour analyser la composition minéralogique de la surface de Ryugu.

- Altimètre laser : Pour mesurer la topographie de l’astéroïde.

- Radar : Pour sonder les couches internes de Ryugu.

- Analyseur d’ions : Pour étudier le plasma environnant l’astéroïde.

Découvertes majeures :

Hayabusa 2 est une mission emblématique qui a grandement fait évoluer notre compréhension des astéroïdes. Les échantillons rapportés sur Terre sont une mine d’informations pour les scientifiques, et les données recueillies par la sonde continueront d’être analysées pendant de nombreuses années.

Les résultats de la mission Hayabusa 2 sont considérables :

- Échantillons de Ryugu : L’analyse détaillée des échantillons a révélé une composition riche en matière organique et en eau, suggérant que les astéroïdes de type C, comme Ryugu, pourraient avoir joué un rôle important dans l’apport d’eau et de molécules organiques sur Terre.

- Structure interne de Ryugu : Les données radar ont permis de déterminer que Ryugu est un « empilement de gravats » formé par l’accrétion de nombreux petits objets.

- Environnement spatial : Les instruments ont fourni de précieuses informations sur le plasma environnant Ryugu et sur les interactions entre l’astéroïde et le vent solaire.

Mission :

Lancée par l’Agence Spatiale Européenne (ESA) en 2004, la mission Rosetta avait pour objectif principal d’étudier en détail la comète Churyumov-Gerasimenko. Cette comète, de forme atypique rappelant un canard de bain, était considérée comme une véritable capsule temporelle renfermant des informations précieuses sur la formation du Système solaire. En se plaçant en orbite autour de la comète et en déployant l’atterrisseur Philae à sa surface, les scientifiques espéraient mieux comprendre la composition, la structure et l’évolution de ces corps célestes.

Organisation et construction :

La mission Rosetta est un projet d’envergure internationale de l’ESA, impliquant de nombreux pays et institutions scientifiques. De nombreux industriels européens ont contribué à sa réalisation, sous la maîtrise d’œuvre d’Airbus Defence and Space.

Dates clés :

- 2 mars 2004 : Lancement de la sonde Rosetta depuis la Guyane française.

- 2014 : Arrivée de Rosetta au voisinage de la comète Churyumov-Gerasimenko.

- 12 novembre 2014 : Atterrissage du module Philae à la surface de la comète.

- 30 septembre 2016 : Fin de la mission principale, avec un impact contrôlé de la sonde sur la comète.

Caractéristiques techniques :

- Poids : environ 3 tonnes au lancement.

- Taille : La sonde est constituée d’un corps central et de deux panneaux solaires déployables. Le corps principal est un cube d’environ 12 m³. Les panneaux solaires ont une envergure totale de 32 mètres. Philae, l’atterrisseur de Rosetta, mesure environ 1 mètre de large et 80 centimètres de haut.

- Orbite/trajectoire : Rosetta s’est placée en orbite autour de la comète Churyumov-Gerasimenko, suivant une trajectoire complexe en raison de l’activité de la comète et de sa faible gravité.

Instruments scientifiques :

La sonde Rosetta est équipée d’une multitude d’instruments scientifiques, parmi lesquels :

- OSIRIS : Caméra à haute résolution pour fournir les images de la comète.

- VIRTIS : Spectromètre imageur pour étudier la composition de la surface et du noyau de la comète.

- MIRO : Radiomètre micro-ondes pour étudier la structure interne de la comète.

- CONSERT : Radar pour sonder l’intérieur de la comète.

- ROSINA : Ensemble d’instruments pour analyser la composition de l’atmosphère de la comète.

- GIADA : Détecteur de poussières cométaires.

Découvertes majeures :

La mission Rosetta a fourni une quantité considérable de données, permettant de mieux comprendre les comètes et leur rôle dans la formation du Système solaire. Parmi les principales découvertes, on peut citer :

- La forme bi-lobée inattendue de la comète.

- La présence d’eau et de molécules organiques complexes à la surface de la comète.

- L’activité intense de la comète au voisinage du Soleil.

- Les processus de sublimation et d’érosion qui affectent la surface de la comète.

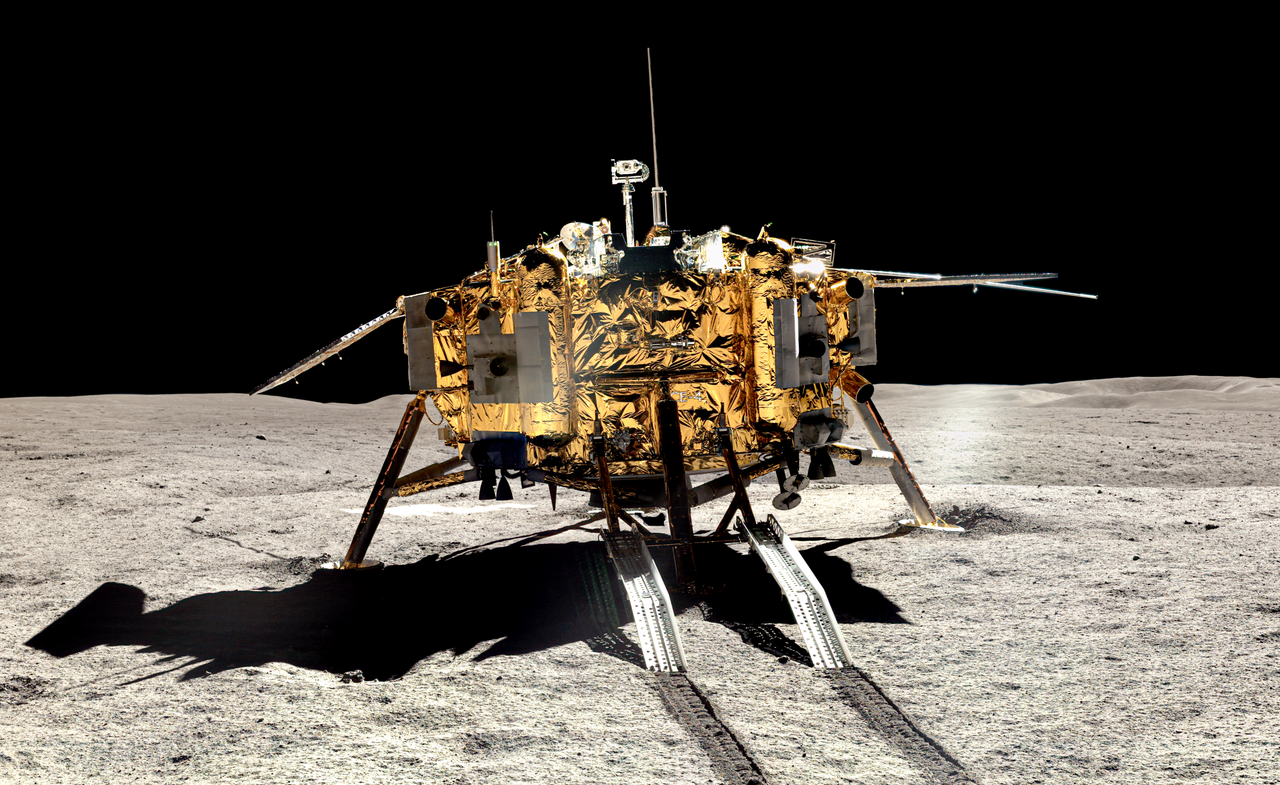

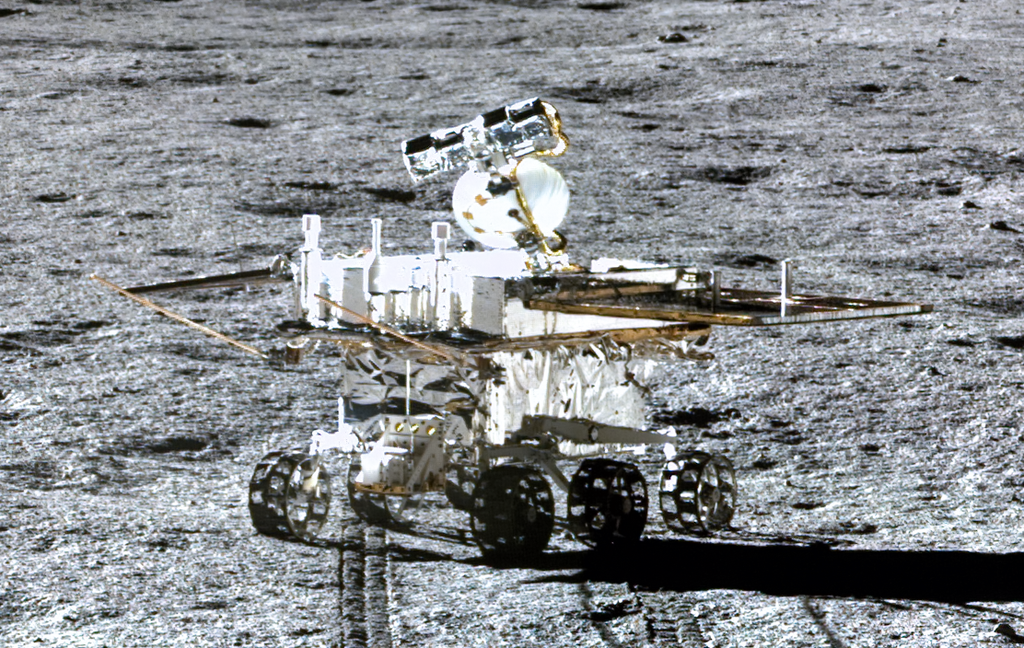

Chang’e 4

Mission :

La mission Chang’e 4, du nom de la déesse chinoise de la Lune, a marqué une étape importante dans l’exploration spatiale. Lancée par la Chine en 2018, elle avait pour objectif principal d’alunir sur la face cachée de la Lune, une région jusqu’alors inexplorée. Cet exploit a permis aux scientifiques d’étudier un terrain lunaire différent, potentiellement riche en indices sur la formation et l’évolution de notre satellite naturel.

Organisation et construction :

Chang’e 4 est un projet de l’Administration Spatiale Nationale Chinoise (CNSA). La conception et la construction de la sonde ont été confiées à des institutions scientifiques et des entreprises chinoises.

Dates clés :

- Lancement : 7 décembre 2018

- Alunissage : 3 janvier 2019

- Fin nominale de la mission : Bien que la durée de vie initiale de la mission ait été estimée à 12 mois, les opérations ont continué bien au-delà, profitant de l’énergie solaire disponible sur la Lune.

Statut opérationnel :

À ce jour, il est difficile de donner un statut opérationnel précis de Chang’e 4. Les communications avec la sonde peuvent être intermittentes en raison des cycles jour-nuit lunaires et de potentiels problèmes techniques. Cependant, les données recueillies jusqu’à présent continuent d’être analysées et publiées par la communauté scientifique.

Caractéristiques techniques :

Chang’e 4 est composée d’un atterrisseur et du rover Yutu 2.

Masse : 3780 kg au décollage, 1340 kg après alunissage (atterrisseur 1200 kg, rover 140 kg)

Taille : Atterrisseur : 7m de haut x 4m de large. Rover : 1,5m de haut

Les communications entre la sonde et la Terre sont assurées par un satellite de télécommunication Queqiao en orbite autour du Point de Lagrange 2, situé alors derrière la Lune.

Instruments scientifiques :

- Caméras haute résolution : Pour fournir les images du terrain lunaire permettant l’étude de sa géologie.

- Spectromètre à rayons X : Pour analyser la composition minéralogique des roches lunaires.

- Radiomètre : Pour mesurer la température du sol lunaire.

- Détecteur de particules solaires : Pour étudier l’environnement spatial autour de la Lune.

- Expérience biologique : Une petite biosphère contenant des graines et des œufs de mouches a été embarquée pour étudier la possibilité de développer un écosystème dans un environnement extraterrestre.

Découvertes majeures :

Les données transmises par Chang’e 4 ont déjà permis de réaliser plusieurs découvertes importantes :

- Composition du régolithe lunaire : Les analyses spectroscopiques ont révélé la présence de minéraux spécifiques, apportant de nouvelles informations sur l’histoire géologique de la face cachée.

- Topographie du bassin d’Aitken : Les images haute résolution ont permis de cartographier en détail cette vaste dépression, la plus grande de la Lune.

- Environnement radio : Les mesures effectuées ont permis de caractériser l’environnement radio de la face cachée, ce qui est crucial pour les futures missions d’exploration.

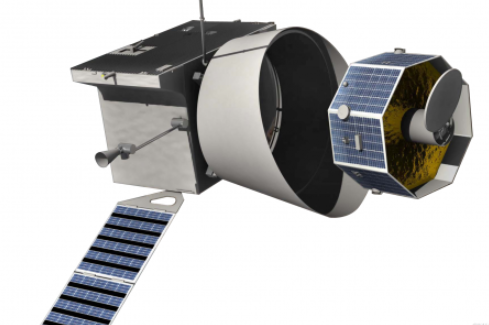

Mission :

BepiColombo est une mission spatiale conjointe de l’Agence Spatiale Européenne (ESA) et de l’Agence d’Exploration Aérospatiale Japonaise (JAXA), visant à étudier en profondeur la planète Mercure, la plus petite et la moins explorée des planètes du système solaire. Cette mission ambitieuse a pour objectif de mieux comprendre la formation et l’évolution de Mercure, son interaction avec le Soleil et son champ magnétique.

Organisation et construction :

La mission BepiColombo est un projet complexe impliquant de nombreux partenaires industriels et scientifiques. L’ESA et la JAXA ont chacune développé un orbiteur spécifique :

- MPO (Mercury Planetary Orbiter) : Construit par Airbus Defence and Space, il étudiera la surface de Mercure, sa composition et son histoire géologique.

- MMO (Mercury Magnetospheric Orbiter), renommé Mio par la JAXA : Construit par la JAXA, il étudiera l’environnement magnétique de Mercure et son interaction avec le vent solaire.

Deux autres modules techniques sont utilisés durant la phase de transfert Terre-Mercure:

- MTM (Mercury Transfer Module), fourni par l’ESA, propulse l’ensemble durant le transit entre la Terre et Mercure. Il sera largué à la fin de cette phase.

- MOSIF (Magnetospheric Orbiter Sunshield and Interface Structure), conçu par l’ESA, fournit une interface mécanique et électrique entre MPO et MMO et protège ce dernier du flux solaire durant toute la durée du transit. Il sera également largué après injection de MMO sur son orbite opérationnelle autour de Mercure.

Dates clés :

- Lancement : 20 octobre 2018.

- Arrivée à Mercure : Prévue pour fin 2025, après plusieurs manœuvres d’assistance gravitationnelle autour de la Terre, de Vénus et de Mercure elle-même.

- Fin de mission : La durée nominale de la mission autour de Mercure est d’une année terrestre, mais elle pourrait être prolongée en fonction des résultats obtenus et de l’état des instruments.

Caractéristiques techniques :

- Poids total : 4 121 kg.

- Taille : 3,9m × 3,6m × 6,3m pour l’ensemble des quatre modules. Les panneaux solaires déployés ont une envergure de 30,4m.

- Orbite/Trajectoire : BepiColombo suivra une orbite elliptique très excentrique autour de Mercure, permettant d’observer la planète sous différents angles et d’étudier les variations de son environnement.

Principaux instruments scientifiques :

- MPO : Spectromètres, caméras haute résolution, altimètre radar, magnétomètre. Ces instruments permettront d’étudier la composition de la surface, la topographie, le champ magnétique et l’exosphère de Mercure.

- MMO : Détecteurs de particules, magnétomètres, analyseurs de plasma. Ces instruments permettront d’étudier le champ magnétique de Mercure, les interactions avec le vent solaire et les processus d’accélération des particules énergétiques.

Résultats attendus :

Les scientifiques espèrent que la mission BepiColombo apportera des réponses à de nombreuses questions fondamentales sur la formation et l’évolution des planètes telluriques, sur les processus d’accrétion et de différenciation planétaire, et sur les interactions entre une planète et son étoile. Les données recueillies permettront également de mieux comprendre l’histoire du Système solaire et les conditions de formation des planètes habitables.

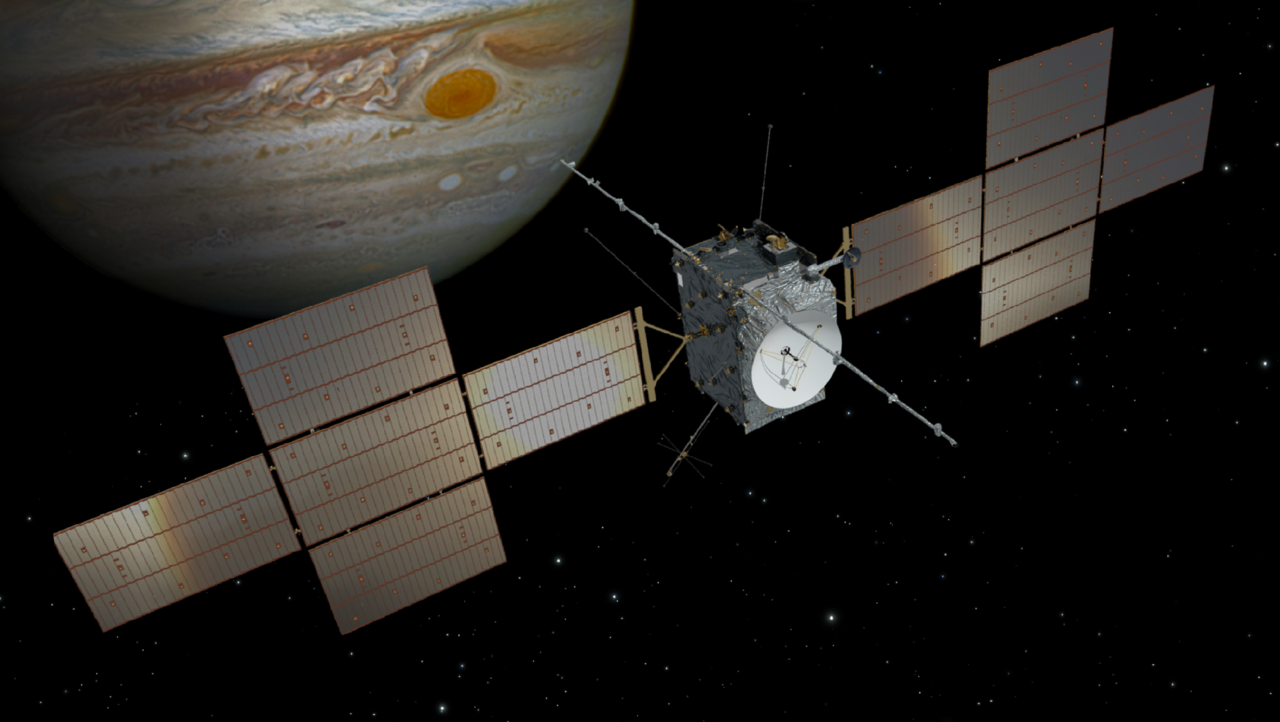

Mission :

JUICE (JUpiter ICy moons Explorer) est une ambitieuse mission spatiale de l’Agence Spatiale Européenne (ESA) visant à explorer en profondeur le système jovien, avec un focus particulier sur les trois plus grandes lunes galiléennes : Ganymède, Europe et Callisto. L’objectif principal est d’étudier la possibilité d’existence d’océans sous-glaciaires, potentiellement abritant des formes de vie extraterrestre.

Organisation et construction :

La mission JUICE est un projet international impliquant de nombreux pays européens et les États-Unis. L’ESA a coordonné le développement de la sonde, avec une forte contribution de l’agence spatiale française (CNES). La sonde a été réalisée par Airbus Defence and Space.

Dates clés :

- Lancement : 14 avril 2023.

- Arrivée à Jupiter : Juillet 2031.

- Mise en orbite autour de Ganymède : Décembre 2034.

- Fin de mission : Septembre 2035.

Statut opérationnel :

À ce jour, la sonde JUICE est en route vers Jupiter et a déjà effectué plusieurs manœuvres d’assistance gravitationnelle autour de la Terre et de la Lune. Tous les instruments scientifiques sont en cours de vérification et de calibration.

Caractéristiques techniques :

- Poids total : 6 tonnes, dont 3,3 tonnes d’ergol.

- Taille : 4,1m x 2,9m x 4,4m. 16,8m d’envergure avec les panneaux solaires.

- Orbite/Trajectoire : JUICE suivra une trajectoire complexe, effectuant de multiples survols de Ganymède, Europe et Callisto avant de se placer en orbite autour de Ganymède.

Instruments scientifiques :

JUICE est équipée d’une suite d’instruments performants pour étudier :

- La surface des lunes : Caméras haute résolution, spectromètres pour analyser leur composition, radar pour sonder les sous-surfaces glacées.

- Les océans internes : Altimètre radar pour mesurer l’épaisseur de la glace, magnétomètre pour étudier les interactions avec le champ magnétique de Jupiter.

- L’environnement de Jupiter : Détecteurs de particules, instruments pour étudier le plasma et les champs magnétiques.

Résultats attendus :

Les scientifiques espèrent que JUICE apportera des réponses à des questions fondamentales sur l’origine et l’évolution des lunes glacées de Jupiter, sur la possibilité d’existence d’océans liquides sous la surface, et sur les conditions nécessaires à l’émergence de la vie. Les données recueillies pourraient révolutionner notre compréhension des mondes océaniques dans le Système solaire et au-delà.

Perseverance et Ingenuity

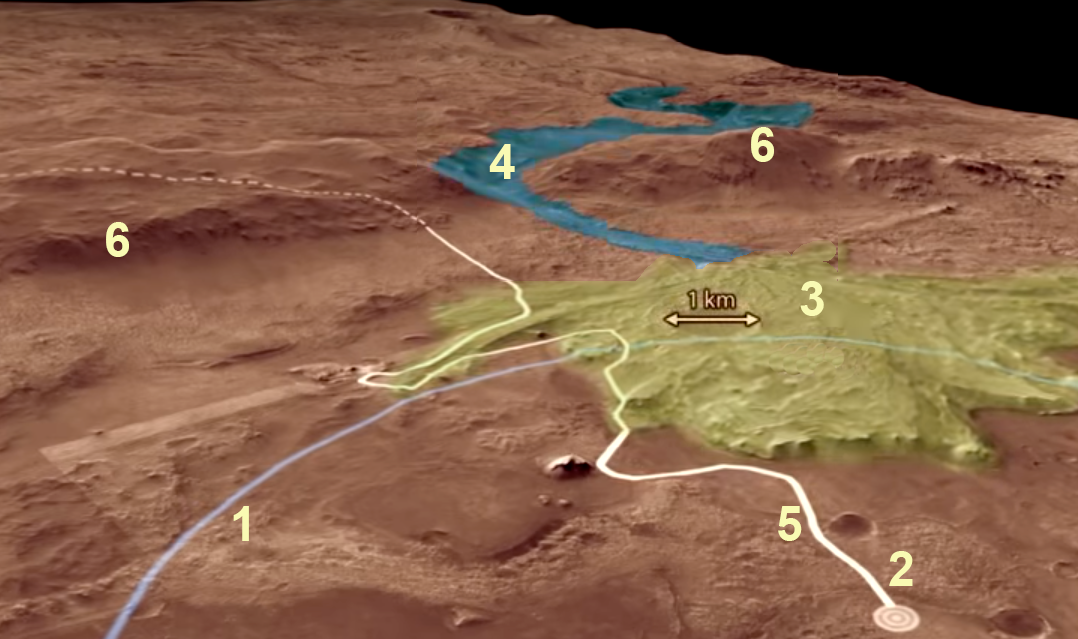

© NASA-JPL – Parcours de Perseverance sur Mars : 1. Ellipse délimitant la zone d’atterrissage – 2. Point d’atterrissage de Perseverance – 3. Dépôts laissés par l’ancien delta formé par l’eau sortant du canyon – 4. Ancien canyon dans lequel l’eau a autrefois coulé – 5. Chemin suivi par Perseverance (prévision) – 6. Flancs du cratère Jezero.

La Mission Mars 2020 :

La mission Mars 2020, dont les protagonistes sont le rover Perseverance et l’hélicoptère Ingenuity, marque une nouvelle étape dans l’exploration martienne. Son objectif principal est relatif à l’astrobiologie : chercher des signes d’une ancienne vie microbienne. Pour ce faire, Perseverance prélève des échantillons de roches et de régolithe (poussière fine de surface) qui seront ramenés sur Terre dans le cadre le la mission plus globale Mars Sample Return (cf ci-dessous). Ingenuity, quant à lui, a pour rôle pionnier de démontrer la possibilité de voler dans l’atmosphère ténue de Mars.

Organisation et construction :

La mission Mars 2020 est pilotée par la NASA, avec des contributions de nombreuses institutions scientifiques internationales. Le Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA a été le principal responsable de la conception, de la construction et de l’exploitation de Perseverance et Ingenuity.

Dates clés :

- Lancement : 30 juillet 2020.

- Atterrissage sur Mars : 18 février 2021 dans le cratère Jezero.

- Premier vol d’Ingenuity : 19 avril 2021.

- Durée de mission primaire : Les durées de missions primaires de Perseverance et Ingenuity étaient respectivement de 24 mois et 3 mois. Mais le rover est à ce jour toujours en activité. Et Ingenuity a étendu sa mission jusqu’à 33 mois.

Statut opérationnel :

À ce jour, Perseverance est toujours opérationnel et dépasse largement les objectifs initiaux de sa mission. Il explore activement le cratère Jezero, prélève des échantillons et réalise des analyses scientifiques. Ingenuity a effectué 72 vols, démontrant la faisabilité du vol motorisé sur Mars et ouvrant la voie à de futures missions d’exploration aérienne. Ingenuity a cessé ses vols le 18 janvier 2024.

Caractéristiques techniques :

- Perseverance :

- Poids : 1 025 kg.

- Taille : environ 3 mètres de long.

- Principaux instruments : Caméras, spectromètres, laser, instrument de forage, système de prélèvement d’échantillons. Ces instruments permettent d’analyser la composition des roches, de détecter des molécules organiques et de caractériser l’environnement martien.

- Ingenuity :

- Poids : 1,8 kg.

- Taille : 49 cm de haut, 1,2m d’envergure.

- Instruments : Caméras pour la navigation et la prise de vues.

Découvertes majeures :

Les résultats obtenus par Perseverance et Ingenuity sont déjà considérables :

- Perseverance : Découverte de roches sédimentaires suggérant la présence d’un ancien lac, identification de molécules organiques, prélèvement d’échantillons pour un futur retour sur Terre.

- Ingenuity : Démonstration de la faisabilité du vol motorisé sur Mars, réalisation de vols de plus en plus longs et complexes.

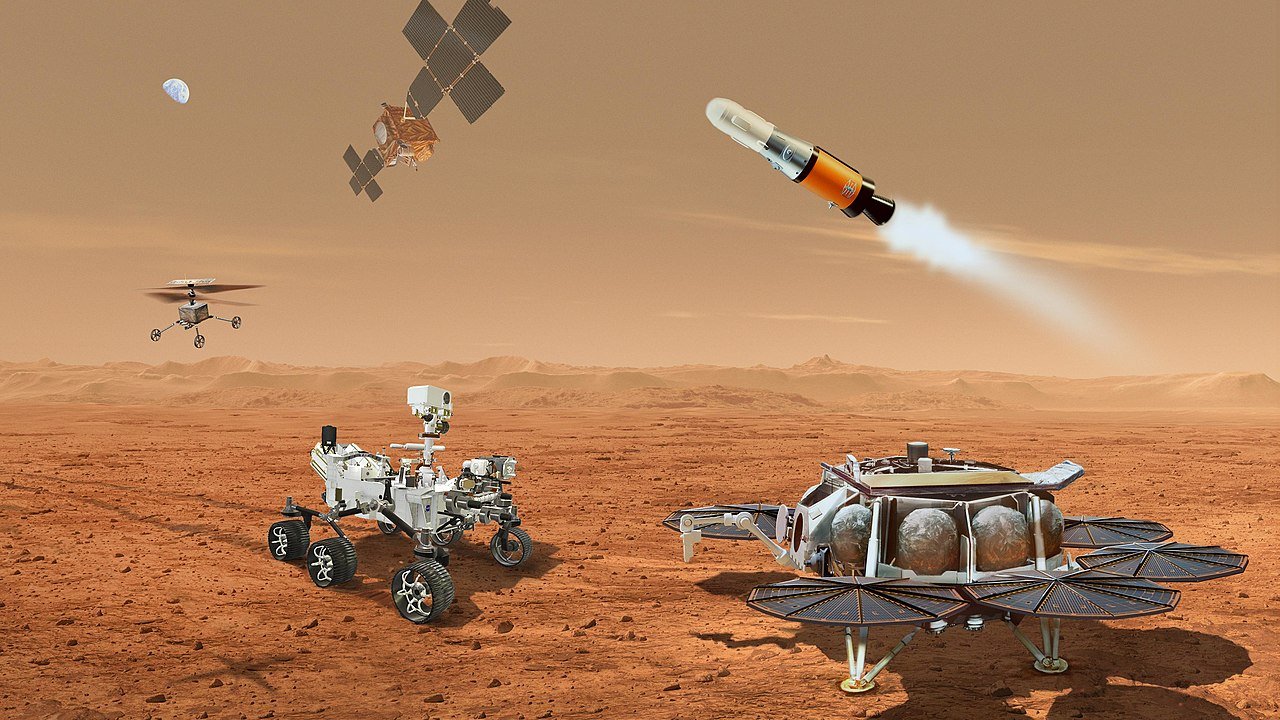

Le rover Perseverance – NASA

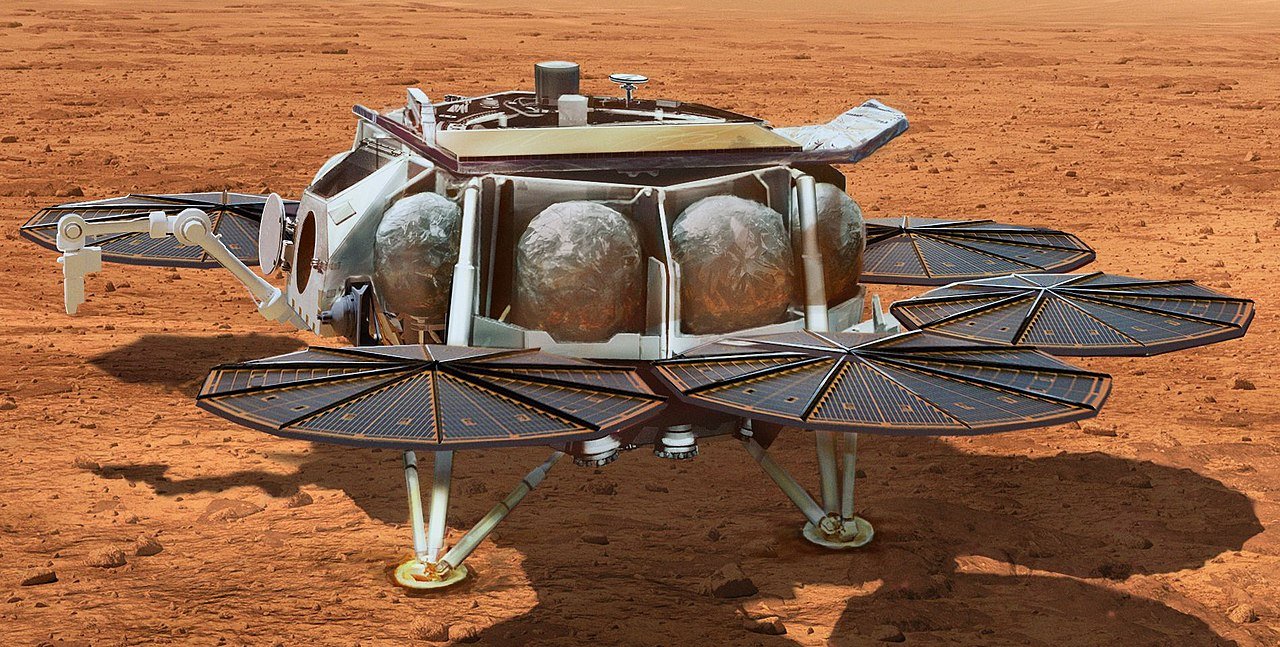

Le Sample Retrieval Lander (SRL) – NASA

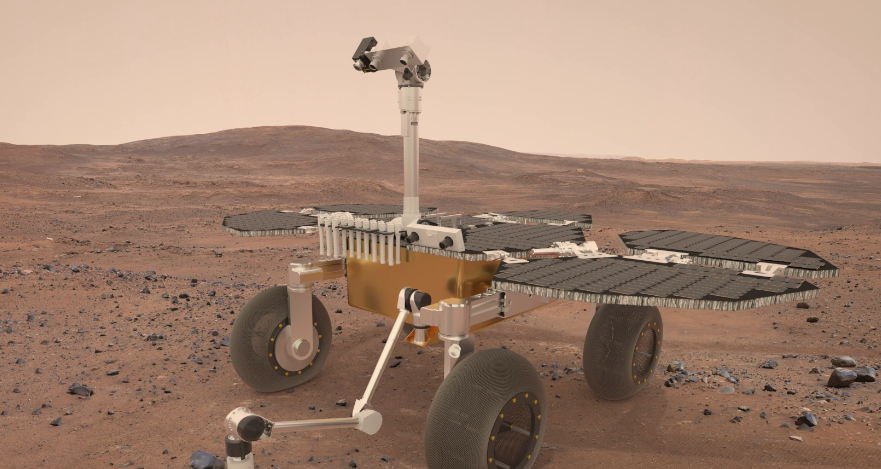

Le Sample Fetch Rover (SFR) – NASA

Le Mars Ascent Vehicle (MAV) – NASA

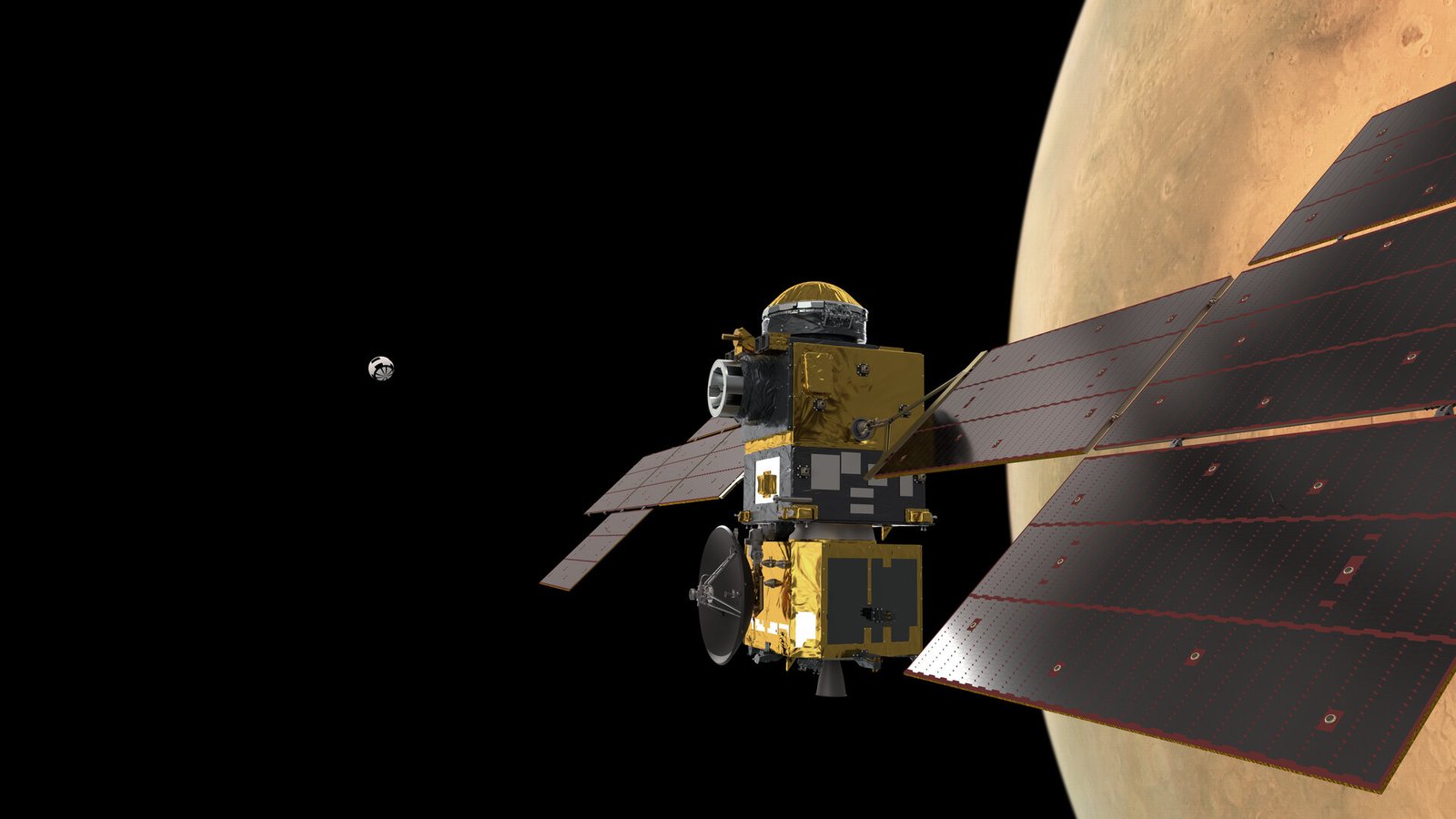

Le Earth Return Orbiter (ERO) – ESA

La mission globale :

La mission Mars Sample Return (MSR) constitue l’une des missions spatiales les plus ambitieuses de notre époque. Son objectif principal est de ramener sur Terre des échantillons de la surface martienne. En analysant ces échantillons dans les laboratoires terrestres les mieux équipés, les scientifiques espèrent percer les mystères de l’histoire géologique de Mars, comprendre les processus qui ont façonné cette planète et, potentiellement, découvrir des traces de vie passée.

Organisation et construction :

La mission MSR est un projet conjoint entre la NASA et l’Agence Spatiale Européenne (ESA). Plusieurs entreprises aérospatiales sont impliquées dans la conception et la construction des différents éléments de la mission.

Les phases et composantes de la mission :

La mission Mars Sample Return est un projet complexe qui se déroule en plusieurs phases distinctes, chacune nécessitant des engins spatiaux spécifiques :

- Collecte des échantillons (en cours) : Le rover Perseverance, cœur de la mission, déjà opérationnel sur Mars depuis 2021 dans le cadre de la mission Mars 2020 (cf ci-dessus), explore la surface de planète. Il sélectionne les échantillons de roche et de sol les plus intéressants scientifiquement, les conditionne dans des tubes hermétiques et les dépose à la surface martienne.

- Récupération des échantillons :

– Envoi d’un atterrisseur : Le Sample Retrieval Lander (SRL), se posera à proximité des échantillons.

– Récupération par un rover : Un petit rover, le Sample Fetch Rover (SFR), sera déployé depuis l’atterrisseur pour localiser et récupérer les tubes contenant les échantillons.

– Lancement vers l’orbite martienne : Les échantillons seront placés dans un module d’ascension, le Mars Ascent Vehicle (MAV), qui les propulsera en orbite autour de Mars.

- Retour sur Terre :

– Capture en orbite : Un orbiteur de retour, le Earth Return Orbiter (ERO), développé par l’ESA, sera en attente en orbite martienne. Il capturera le module d’ascension martienne contenant les échantillons.

– Retour vers la Terre : L’orbiteur de retour entamera un long voyage de retour vers la Terre. Une capsule contenant les échantillons sera alors séparée et rentrera dans l’atmosphère terrestre.

Calendrier prévisionnel :

Le calendrier exact de la mission MSR est encore en cours d’élaboration et pourrait être ajusté en fonction des avancées technologiques et des contraintes budgétaires. Cependant, voici un calendrier prévisionnel :

- Phase 1 (en cours) : Le rover Perseverance collecte des échantillons depuis février 2021.

- Phase 2 : Les phases de récupération des échantillons et de lancement vers l’orbite martienne sont prévues pour la fin des années 2020 ou le début des années 2030.

- Phase 3 : Le retour des échantillons sur Terre pourrait intervenir dans les années 2030.

Les enjeux scientifiques :

Le retour d’échantillons martiens sur Terre représente un bond gigantesque pour l’exploration spatiale et la recherche scientifique. Les chercheurs espèrent :

- Découvrir des traces de vie passée : En analysant les échantillons dans les laboratoires terrestres, les astrobiologistes pourront rechercher des biosignatures, c’est-à-dire des traces d’organismes vivants ou d’anciennes activités biologiques.

- Comprendre l’histoire de l’eau sur Mars : Les échantillons permettront d’étudier la présence passée et actuelle d’eau liquide sur Mars, un élément essentiel pour l’émergence de la vie.

- Déterminer l’habitabilité passée de Mars : En analysant la composition des roches et des sols, les scientifiques pourront évaluer si Mars a pu être habitable dans le passé.

Δ Ψ Pour aller plus loin…

- Site de l’ESA sur Rosetta :

https://www.esa.int/Enabling_Support/Operations/Rosetta - Site de l’ESA sur BepiColombo :

https://www.esa.int/Science_Exploration/Space_Science/BepiColombo_overview2 - Site de l’ESA sur JUICE :

https://www.esa.int/Science_Exploration/Space_Science/Juice - Site de la NASA sur Mars 2020 (Persévérance) :

https://science.nasa.gov/mission/mars-2020-perseverance/ - Site de l’ESA sur Mars Sample Return :

https://www.esa.int/Science_Exploration/Human_and_Robotic_Exploration/Exploration/Mars_sample_return