La ceinture de Kuiper, aux confins glacés du Système solaire

L’existence de la ceinture de Kuiper, au-delà des dernières planètes de notre Système solaire, a longtemps été théorisée avant d’être confirmée par l’observation. Bien que l’astronome Gerard Kuiper ait émis l’hypothèse d’un disque de petits corps au-delà de Neptune dès les années 1950, ce n’est qu’en 1992 que le premier objet de la ceinture de Kuiper, QB1, a été découvert. Cette découverte a ouvert la voie à de nombreuses autres, révélant une région du Système solaire beaucoup plus peuplée et complexe que ce que l’on imaginait.

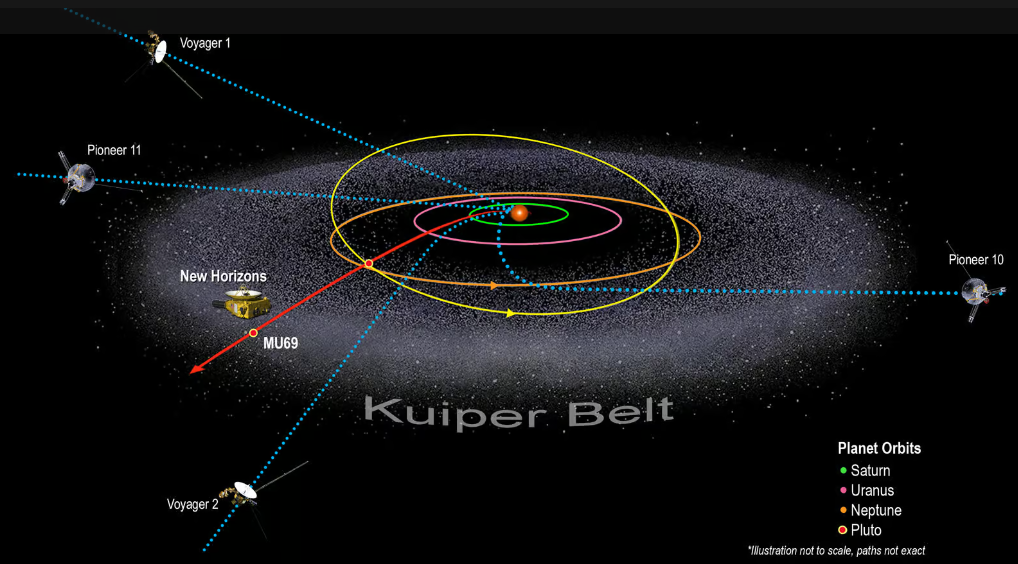

La ceinture de Kuiper est un disque circumstellaire de petits corps glacés, vestiges de la formation du Système solaire. Située au-delà de l’orbite de Neptune, entre 30 et 55 unités astronomiques (ua), elle est considérée comme le garde-manger de comètes à courte période.

Origine et évolution :

Les modèles de formation du Système solaire suggèrent que la ceinture de Kuiper s’est formée à partir du disque protoplanétaire, un nuage de gaz et de poussière qui entourait le jeune Soleil. Les planétésimaux, les blocs fondamentaux des planètes, qui n’ont pas été incorporés dans les planètes géantes ou éjectés du Système solaire, se sont accumulés dans cette région lointaine et froide.

Composition :

La ceinture de Kuiper est principalement composée de petits corps glacés appelés Objets de la Ceinture de Kuiper (OCKs). Ces objets présentent une grande variété de tailles, allant de quelques kilomètres à des centaines de kilomètres de diamètre. La composition chimique des OCKs est encore mal connue, mais les observations spectroscopiques suggèrent la présence de glace d’eau, de méthane, d’ammoniac, de monoxyde de carbone et de composés organiques complexes. Ces éléments volatils sont susceptibles de former des manteaux à la surface des OCKs, tandis que leur cœur est probablement rocheux.

Structure :

La structure de la ceinture de Kuiper est complexe. Elle est divisée en deux régions principales, chacune avec des caractéristiques orbitales distinctes. La région classique, la plus dense, est peuplée d’objets dont les orbites sont relativement circulaires et peu inclinées par rapport au plan de l’écliptique. Ces objets sont répartis de manière assez uniforme dans une zone en forme d’anneau, entre environ 30 et 50 ua. La région dispersée, plus chaotique, située aux confins de la ceinture, abrite des objets dont les orbites sont plus excentriques et inclinées, suggérant qu’ils auraient été éjectés de la région classique par les interactions gravitationnelles avec Neptune, lors de la migration de cette planète vers l’extérieur du Système solaire. Leurs orbites instables sont le résultat de ces perturbations gravitationnelles. Les OCKs orbitent autour du Soleil sur des périodes allant de quelques dizaines à des centaines d’années.

Caractéristiques physiques :

- Taille et masse: La ceinture de Kuiper est beaucoup plus étendue que la ceinture d’astéroïdes, mais sa masse totale est estimée à seulement 10% de celle de la Terre. Les OCKs les plus grands sont des planètes naines comme Pluton, Eris, Makemake et Haumea.

- Température: En raison de leur grande distance du Soleil, les températures à la surface des OCKs sont extrêmement basses, de l’ordre de quelques dizaines de Kelvins.

Phénomènes observables :

Les OCKs sont des objets très sombres et difficiles à observer depuis la Terre. Cependant, les télescopes spatiaux tels que Hubble et Spitzer ont permis de détecter et de caractériser un grand nombre d’OCKs. Parmi les phénomènes observables, on peut citer :

- Les cratères d’impact: La surface des OCKs est marquée par de nombreux cratères d’impact, témoignant d’une histoire violente.

- Les geysers: Certains OCKs, comme Pluton, présentent des geysers d’azote liquide, suggérant la présence d’une activité géologique interne.

- Les atmosphères: Quelques OCKs possèdent une atmosphère ténue, composée principalement d’azote et de méthane.

Evolution :

L’avenir de la ceinture de Kuiper est lié à l’évolution du Système solaire. Les interactions gravitationnelles entre les planètes géantes et les OCKs peuvent entraîner des collisions, des éjections ou des captures. De plus, le rayonnement du Soleil, qui s’intensifiera au cours des prochains milliards d’années (voir la page « Le Soleil »), pourrait sublimer les glaces à la surface des OCKs, modifiant ainsi leur composition et leur taille.

Missions d’exploration :

- Missions passées: La mission Voyager 2 est la seule sonde spatiale à avoir traversé la ceinture de Kuiper, mais elle n’a pas étudié d’OCKs en détail.

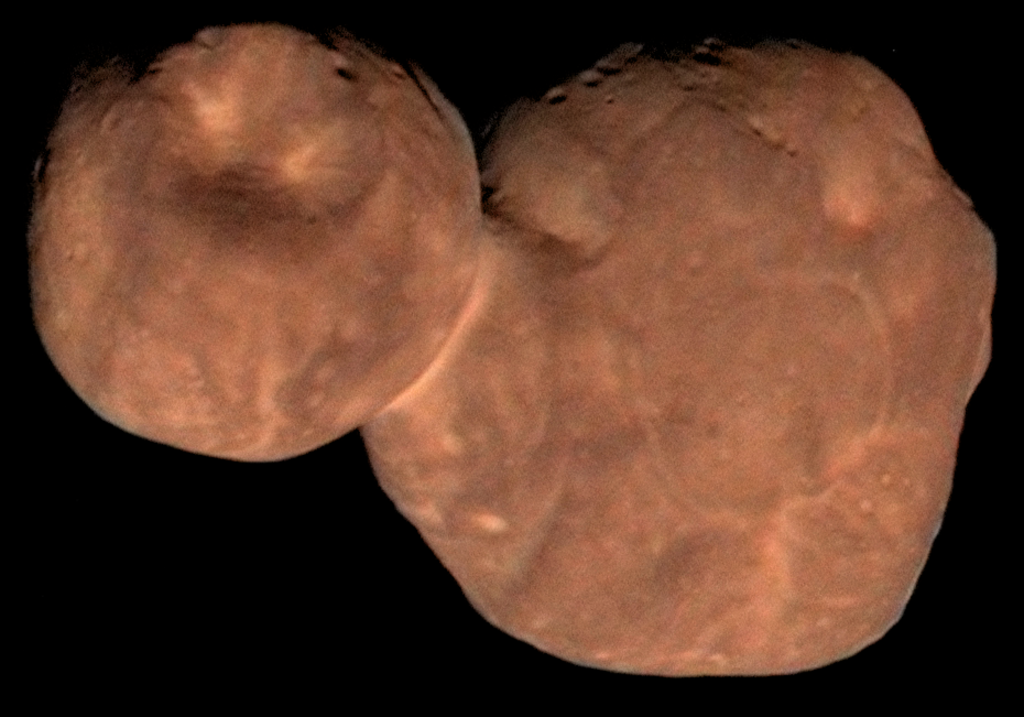

- Missions actuelles: La sonde New Horizons a survolé Pluton en 2015, offrant les premières images détaillées d’une planète naine de la ceinture de Kuiper, ainsi que d’autres OCKs comme Arrokoth survolé en 2019.

- Missions prévues: Plusieurs missions sont à l’étude pour explorer d’autres OCKs, tels que Sedna et Arrokoth.

Zoom sur Pluton

Pluton, autrefois considérée comme la neuvième planète de notre Système solaire, est aujourd’hui classée comme planète naine. Située bien au-delà de Neptune, dans la ceinture de Kuiper, Pluton est un monde glacé et mystérieux. Découverte en 1930 par Clyde Tombaugh, elle a captivé l’imagination du public pendant des décennies. La mission New Horizons de la NASA, qui a survolé Pluton en 2015, a révolutionné notre compréhension de cet objet céleste. Les images renvoyées par la sonde ont révélé un monde complexe, avec des montagnes de glace, des plaines glacées et une atmosphère ténue. Pluton possède également cinq lunes, la plus grande étant Charon.

Origine :

Pluton a été reclassée en planète naine en 2006. Son origine reste un sujet de débat parmi les scientifiques. L’hypothèse la plus répandue suggère qu’elle s’est formée dans la ceinture de Kuiper elle-même.

Composition et structure :

Pluton est principalement composée de roche et de glace, avec une proportion significative de glace d’eau, de méthane et d’azote. Son noyau rocheux est entouré d’un manteau de glace. La surface de Pluton est très variée, avec des montagnes, des plaines, des cratères et des glaciers. Pluton dispose également d’une atmosphère très fine, composée essentiellement de diazote, mais également de méthane et des traces de monoxyde de carbone. La présence de méthane à la surface suggère des processus géologiques actifs dans un passé récent.

Caractéristiques physiques :

- Taille et masse: Pluton est bien plus petite que les planètes telluriques du Système solaire. Son diamètre est d’environ 2 370 km, soit environ les deux tiers de celui de la Lune. Sa masse est environ 0,2% de celle de la Terre.

- Température: Les températures à la surface de Pluton sont extrêmement basses, atteignant des minima de -230 °C.

- Orbite: L’orbite de Pluton est très excentrique et inclinée (17°) par rapport au plan de l’écliptique, impliquant des variations saisonnières importantes. Quand Pluton se rapproche du Soleil (périhélie est à environ 29,57 ua), la glace à sa surface se sublime et crée une atmosphère temporaire. Quand Pluton s’éloigne du Soleil (aphélie à environ 49,31 ua), l’atmosphère se condense et retombe à la surface. Sa période de révolution autour du Soleil est de 248 ans.

Missions d’exploration :

- New Horizons: La sonde New Horizons de la NASA a été la première et seule mission à survoler Pluton en 2015. Elle a fourni une quantité considérable de données sur la planète naine et ses satellites. Les images transmises ont révélé une surface jeune et dynamique, avec des montagnes de glace d’eau, des plaines d’azote gelé et des dunes. La présence d’une atmosphère ténue a également été confirmée.

- Missions futures: Bien qu’aucune mission vers Pluton ne soit actuellement planifiée, plusieurs concepts de missions ont été proposés, notamment des orbiteurs ou des atterrisseurs pour étudier en détail la géologie, la composition et l’atmosphère de Pluton.